こんにちは!

今日は、世界四大金融センターについて紹介したいと思います!

世界四大金融センターに選ばれたのは、

ロンドン

ニューヨーク

香港

の4つです。

これは、英国のシンクタンクZenが中国開発機構(CDI)と共同で実施した調査によるものです。

それぞれ簡単に紹介したいと思います!

ロンドン

ロンドンとは、イギリスの首都。

イングランド南東部、テムズ川の河口より約 80km上流の沿岸に位置する。

43年、ローマ皇帝クラウディウス1世による征服後、湿地帯を横切る距離が最短ですむ渡河点としてテムズ川に架橋されて以来、橋頭集落ロンディニウムとして発達した。

1066年、ノルマンディー公ウィリアム(ウィリアム1世)がウェストミンスター寺院でイングランド王に即位してから、イングランドの首都として発展。

1664~65年疫病が大流行、1666年のロンドン大火で市街地の大半を焼失したが、エリザベス朝時代に飛躍的な発展を遂げ、17世紀には国際金融市場の中心地となった。

第2次世界大戦まで大英帝国の首都として繁栄、その後大英帝国の衰退に伴って世界経済における市の重要性は低下したが、旧植民地を含むイギリス連邦の政治、経済の中心地としての、またヨーロッパ連合 EU、第三世界に対する貿易・金融上の大中心地としての地位は依然として維持し、アメリカ合衆国のニューヨーク、スイスのチューリヒと並ぶ国際金融界の大取引場として大きな影響力を及ぼしている。

タワーブリッジより下流のテムズ川の水路と、その沿岸に並ぶドック群、埠頭からなるロンドン港はイギリス最大の貿易港で、おもに食糧と工業原料を輸入、工業製品を輸出する。

工業部門は、中心市街部では奢侈品、家具、衣料などの製造、テムズ川沿岸部では製粉、製糖や、石油精製、自動車製造、造船を含む重化学工業、郊外部では機械、電機などの工業が中心。

炭田を背後に控えて発展したイギリスのほかの工業都市とは異なるが、膨大な労働力と消費人口を抱える、イギリス最大の工業中心地となっている。

18世紀以降、急激に都市化が進み、1888年ロンドン市(シティ)を中心とした市街化地域がロンドン県となったが、その後も都市域が拡大し続けたため、1965年同県は廃止された。

これに代わって郊外の住宅地を含めてグレーターロンドンというコナベーション(連接都市域)が設置された。

イングランド銀行、大英博物館、ウェストミンスター寺院、バッキンガム宮殿、ロンドン塔、イギリス国会議事堂、セント・ポール大聖堂、ギルドホール、ナショナル・ギャラリー、ロンドン博物館など歴史的建造物が多い。

イギリス最大の総合大学であるロンドン大学をはじめとする多数の高等教育機関がある。

イギリス最大の交通中心地でもあり、全国各地からの鉄道、道路が集まり、西郊にヒースロー国際空港、南郊にガトウィック空港がある。

面積 1572㎢。

人口 817万3941(2011)。

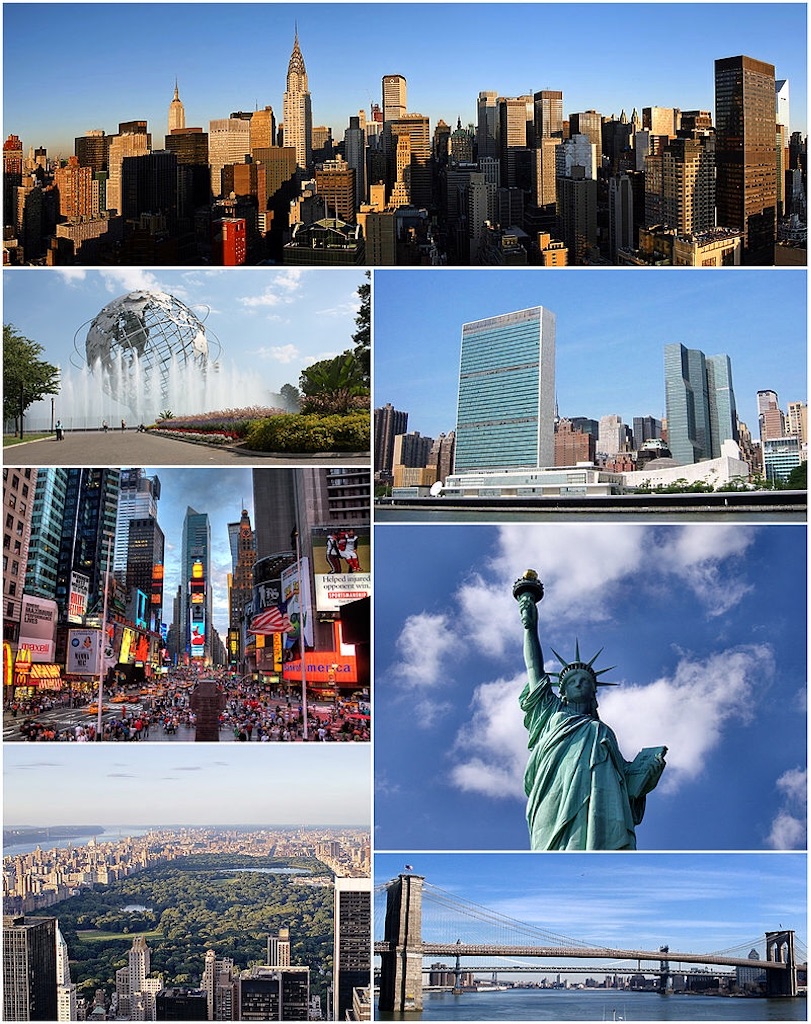

ニューヨーク

ニューヨークとは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州南東部、ハドソン川河口にあり、ニューヨーク湾に臨む同国最大の都市。

西半球で最も人口の多い都市の1つで、マンハッタン、ブロンクス、クイーンズ、ブルックリン、スタテン島の 5区からなる。

1614年にオランダ人が入植し、ニューアムステルダムと命名した。

1664年イギリス領になり、ニューヨークと改称。

1789~90年アメリカの首都。

1825年エリー運河が開通し、以後商工業が発達。

20世紀初頭から多数の移民が入り、大都市として発展した。

特に第1次世界大戦後世界の金融の中心となり、マンハッタンにはニューヨーク証券取引所をはじめ銀行などが集中。

アメリカ最大の工業都市であり、ブルックリン、クイーンズを中心に衣料、皮革、製紙、印刷、食品加工、化学、電機など、多様な工業が発達。

ニューヨーク港はアメリカ最大の商港でもある。

また 1946年国際連合の本部が設けられ、国際政治の中心となった。

市街地は東西と南北の道路で碁盤目状につくられ、エンパイア・ステート・ビル(381m)などがそびえ立つ摩天楼はニューヨークの象徴ともなっているが、そのうちの1つ、世界貿易センター(417m)は 2001年9月11日にテロの攻撃を受け崩壊。

世界各地から移民の流入が絶えず、ハーレム、リトルイタリー、チャイナタウンなどがつくられた。

1960年以降はヒスパニック系の移民が増加、初めはプエルトリコやドミニカ共和国から、のちにはメキシコなど中南米からの移民が続き、2000年には黒人とともにそれぞれ人口の 27%を占めるまでになった。

コロンビア大学、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、リンカーン・センター、マジソン・スクエア・ガーデンなど、多くの学術施設、文化施設がある。

タイムズスクエア付近には映画館、劇場が集中する。

グリニッチビレッジは、多くの芸術家の集まる場所として、国際的に有名。

大都市に共通した過密化、交通渋滞、犯罪などの問題が多いが、市はその解決に多額の予算を投じている。

面積 790㎢。

人口 817万5133(2010)。

香港

香港とは、中国南東部、コワントン(広東)省のシェンチェン(深圳)特別市に接する特別行政区。

普通話では「シヤンカン」と発音する。

1997年6月30日までイギリス直轄植民地 Crown Colonyで、国王の任命する総督が統治していた。

カオルーン(九竜)半島、ランタオ島(大嶼島、大濠島)、ホンコン島、ランマ島などからなる。

政治的には、中国から南京条約(1842)で割譲されたホンコン島、北京条約(1860)で割譲されたカオルーンと、1898年に 99年間の期限で租借したニューテリトリーズ(新界)に分かれる。

花崗岩の山地が多く、植生は貧弱。

熱帯季節風気候の北端にあたり、月平均気温は約 16℃(1月)~29℃(7月)。

年降水量は 1300mmで 5~8月に集中し、8月には台風の通過が多い。

イギリスの中国進出の拠点となり、ビクトリアは自由貿易港として中継貿易で発展してきた。

1949年中華人民共和国の成立に前後して、シャンハイ(上海)の紡績資本を中心に資本の流入があり、また多数の中国人の移住もあって軽工業が発達した。

中国とイギリスは 1982年以降、ホンコン返還をめぐる交渉を重ね、1984年12月に共同声明に調印、1997年7月1日をもってホンコン全土は中国に返還された。

ホンコン基本法に基づき、返還後 50年間は、資本主義体制と高度な自治が維持されることになっている。

1972年以後、外国資本の投下が盛んになり、工業地域はホンコン島北岸、カオルーンとその周辺から、ニューテリトリーズのツェンワン、シャティンなどにも広がった。

また旧ホンコン政庁のニュータウン計画によって、大規模な住宅団地、道路、地下鉄の建設も進んだ。

工業は紡織、縫製を中心に電子、プラスチック製品、精密機械、電器、造船などが盛んで、輸出総額の 90%以上を占める。

1979年からは中国のコワントン省、フーチエン(福建)省などに合弁企業が設立され、華南への物資や観光客の中継地としての役割も強まっている。

世界各国からの金融機関が集中し、シンガポールと並ぶ東南アジアの金融センターとなっている。

「東洋の真珠」と呼ばれる都市景観、亜熱帯の風物、中国情緒などによって、観光客も数多く訪れている。

公用語は中国語であるが、人口の 98%を広東人が占め、日常生活では広東方言が使われている。

面積 1104㎢。

人口 743万4000(2018推計)。

シンガポールとは、マレー半島南端にジョホール海峡を隔てて接する島国。

都市国家。

マレー半島と長堤でつながるシンガポール島と約 60の小島からなる。

地勢は平坦。

熱帯雨林気候に属する。

住民は中国人 74%、マレー人 13%、インド人 9%。

太平洋とインド洋を結ぶ交通の要衝にあるため、1819年にイギリス東インド会社の支配下に入ると、アジアにおける中継貿易地として急速に発展。

1959年イギリスの自治州となり、1963年マレーシア連邦結成に参加。

1965年分離独立。

1960年代から急速に工業化が進み、ジュロンなどの工業地域がつくられ、新興工業経済地域NIESの中心国の1つとして発展。

中継貿易も盛んで、ケペル港を中心に世界でも有数の貿易港となっている。

食糧は大部分を輸入に頼る。

国民1人あたりの所得はアジアで上位に位置し、高等教育施設も充実しており教育水準も高い。

マレーシアの首都クアラルンプール、タイの首都バンコクへいたる鉄道と道路の起点で、チャンギ国際空港がある。

如何でしたか?

今回は、東京が入っていませんね。

シンガポールは、東京23区を1つの国にしたようなものなので、いかに栄えているかが分かりますね。

最後までお読み頂き有難う御座いました!